建設現場では気温や湿度が高い日であっても外部で行う作業が多く、気温が上がる夏場は熱中症の危険性が高まるため、

多くの建設現場で熱中症対策を実施されています。

近年の熱中症の発生状況は、建設業をふくむ全産業で業務中に熱中症を発症し、毎年約20名の方が死亡されており、

4日以上の休業をした方の数は約1000件発生しています。

では、現場で行っている対策は適切なのか、もし現場で熱中症と思われる症状の人がいたらどのように対応することが適切なのか解説します!!

熱中症の原因

熱中症はさまざまな要因によって、体温調節が出来ずに体のなかに熱を溜め込んでしまった結果、起こる症状です。

熱中症をおこす要因

環境要因

気温が高い、湿度が高い、風が弱い、急に気温が高くなった日など、

活動する環境によって体の外に熱を逃がすことが出来にくい場合、熱中症は発症しやすくなります。

からだの要因

高齢者や肥満、基礎疾患や持病がある方、栄養不足や睡眠不足などの体調不良など。

自身のからだの状況が影響して、汗がでにくくなり体温調整が出来ないと熱中症発生のリスクが高まります。

行動要因

激しい運動や作業、長時間の屋外作業、水分補給が不十分での運動や作業など。

行動によって体温が上がりすぎたり、体温が上がった状態が長時間続くと、体内の温度調節のバランスを崩し熱中症を発症しやすくなります。

いかがでしょうか、いずれも建設現場では当てはまる要因が多いと思いませんか?

適切に予防や対策を行う必要がありますね!

工事現場での熱中症を予防する

つぎに熱中症の予防について、どのような対応が適切なのか確認していきましょう。

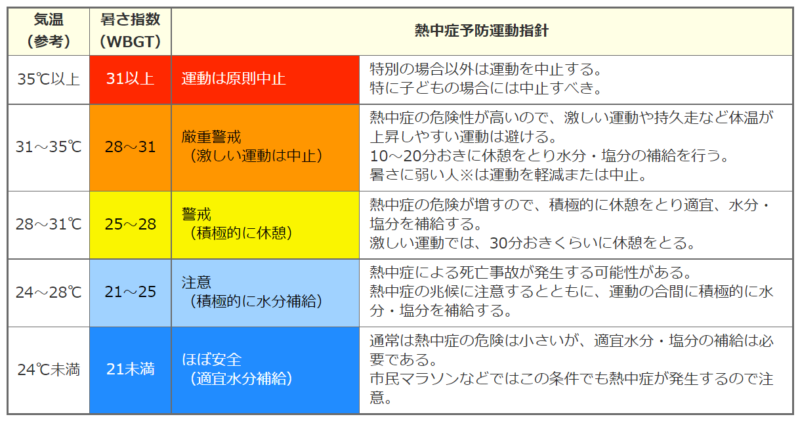

WBGT値を使用する

環境要因の指標であるWBGT値をもとに作業計画を行うことが推奨されています。

暑さ指数(WBGT)は人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい

①湿度、 ②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、 ③気温の3つを取り入れた指標です。

環境省 熱中症予防サイト

WBGT値の測定器を現場の直射日光の当たらない場所に設置しておくと、実際の数値がタイムリーに分かります、ぜひ設置してみてください。

夏の建設現場では一番上の原則運動禁止や厳重注意の状態となることが多いです。

まずは、夏場の建設現場には熱中症リスクがあることを管理者も職人さんも理解して、適切に休憩をとる、水分補給をする時間を設けるなどの作業計画をすることが大切です。

具体的には喉が渇く前に水分を補給する、喉が渇いていなくても1時間に1回は水分補給のための小休憩を設けるなど、作業状況に応じて設定してください。

設備や休憩所を用意する

冷房設備を設置した休憩所の設置、日陰で風通しの良い場所に休憩スペースを設置するなど。

上がった体温を下げるための設備を現場に用意することで熱中症を予防します。

現場に設置したい設備

・冷房設備のある屋内休憩所

・屋根があり風通しの良い屋外休憩スペース

服装での予防

建設現場ではヘルメット着用、長袖長ズボン着用が必須です

そのような制限の中でも出来ることを対策していきましょう!

空調服

すでに多くの方が使用されている熱中症対策の王道、空調服です。

腰のあたりにファンが外気を服の中に取り込むことで、汗を乾かし体温を下げる効果があります。フルハーネスを着用しても、吸気口をふさがないように作られているものなどが人気ですね。

服のほかに、ヘルメット用の空調機などもあるので使い勝手の良いものを選択してください。

保冷剤

作業服の内側に保冷剤を仕込めるポケットなどを設置して、体を冷やす方法も有効です。

空調服と併用すると効果大です。

メッシュのついた作業服

脇の部分や、背中の一部がメッシュになっている作業服を着用すると服の中にこもった熱を外に逃がしてくれる効果があります。

ヘルメットインナー

ヘルメットの中に着用する帽子です。

メッシュになっていたり、速乾性のある接触冷感素材であったりします。

こちらは滑りにくい加工のされたものを使用してください、ヘルメットの安全性を担保できないものはNGです、具体的に私の現場ではタオル巻きなどは滑る恐れがあるのでNGとしてますね。

その他に、Tシャツ+アームカバーで脇の下が開いた状態を作る方法もありますが。

作業着に比べて生地が弱く、ズレ落ちたり、脇の部分が直接肌が出てしまう点から私の作業所ではNGとしています。

それぞれ意見はあると思いますので、作業性と安全性のバランスをとりながら服装の選択をしてください。

適切に水分や栄養を補給する

熱中の予防には水分補給と同時に、塩分の補給が大切なことは多くの方が知られていると思います。

では、水分に対してどの程度の塩分が必要なのでしょうか?

日本スポーツ協会では、水分に対して、0.1~0.2パーセントの塩分が推奨されています。

体調や体力を考慮した作業内容とする

作業前に体調の確認を実施して、体調がいつもより良くない場合は軽作業に変更しましょう。

やらなきゃならないことはあります、でも健康な体があっての仕事です!チームで業務分担できるように協力しましょう!

体調不良だけでなく、寝不足や二日酔い・栄養状態が良くない場合も同様です。

特に現場作業に慣れていない方、暑さに慣れていない方、持病のある方、過去に熱中症になったことのある方などは、無理な作業をしないような作業配置としてください。

作業中に体調の変化がないか定期的に確認しながら作業を進めましょう。

具体的には、水分補給の小休止の時に声掛けを行います、その時に我慢せずに言える関係性を作っておくことが大切ですね。

熱中症の疑いがある症状とは

専門家ではないので、ここでは熱中症の疑いがあるといった表記にしています。

熱中症の疑いがある状態

熱中症にかかる前兆のような症状

作業時に声掛けした際に前兆のような状態である場合にはすぐに涼しい場所に移動させて、水分補給と休憩をとらせてください。

休憩させるときにはひとりにせず、必ず誰か関係者で付き添いをして急な変化にも対応できるようにします。

熱中症疑いが発生した時にとるべき行動は?

熱中症の疑いがある場合には、病院で診察してもらい専門の方に判断してもらいましょう。

私を含め、医療の専門家ではない人が安易に判断できないもの、といった認識が前提です。

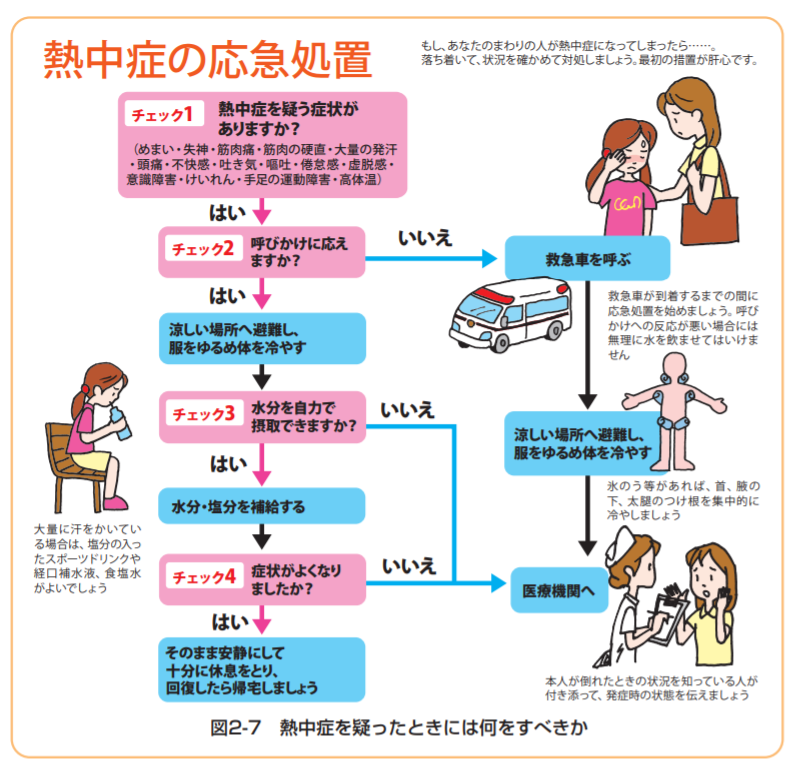

応急処置と救急搬送の必要性を判断

ここでのポイントです!

この3つに着目して対応してください。

つぎにフローを確認してきましょう。

救急搬送が必要なケースでは躊躇せずに連絡をしてください!!

作業所では緊急時の連絡ルールが設定されています、今言ってる現場のルールがいまいちわかっていないなと感じかた、ぜひ今日確認してください!いざという時に焦らずに行動できるポイントです!

夏場の作業所では、常に熱中症のリスクがあります、経口補水液・氷や保冷剤・涼しく休憩できる場所、緊急時の連絡ルールの設定と周知は本格的に暑くなる前に用意しておきたいですね。

熱中症の原因と対策についてまとめ

建設現場では熱中症のリスクがあるなかで業務を行うことが多いです、これは業務の特性上しかたのない事実です。

しっかり準備して対策し予防すること、熱中症が疑いが発生した場合には適切に対処することで、熱中症による重症化・死亡するリスクを下げていきましょう!