施工現場では、火災の発生リスクに常に備える必要があります。

火災が発生すれば、大切な施工物や設備が損壊し、作業員の安全にも深刻な影響を与えることがあります。そのため、火災対策は非常に重要です。

まず、火災事例から学ぶべきです。これにより、火災がどのように発生し、拡大するのか理解できます。

さらに、施工現場で特に火災リスクの高い設備工事を把握する必要があります。高温・引火性のある機械や施工物、電気設備などは特に注意が必要です。

火災対策の基本としては、消火設備の設置、定期的な点検・保守、適切な緊急連絡体制などがあります。

不注意や欠陥が引き起こす火災を未然に防ぐために、常に対策を意識しておくことが大切です。

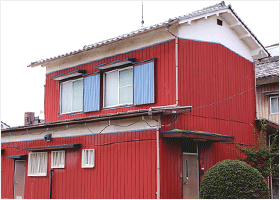

施工現場の火災事例から考える

施工現場における火災の発生リスクと消火対策の重要性

施工現場での火災は、大変深刻な問題です。施工現場では、作業員や施工に関わる機材・資材が密集しており、火災が発生すると大規模な被害が広がる可能性があります。

実際に火災が発生した場合、それによる工事の遅れや修復費用が発生するだけでなく、建物や周辺環境への影響も考慮しなければなりません。

例えば、電気作業中に発生した不注意な放火や、溶接作業中の引火事故などがあります。

これらは、作業中の火花や高温の状態から引き起こされることが多く、火災のリスクが高まる状況です。

そこで、施工現場での火災を防ぐためには、消火対策が不可欠です。消火対策の一つとして、定期的な点検や保守が必要な消防設備の導入が挙げられます。火災警報器や消火器などの設置は、早期発見・早期鎮火につながります。

また、作業員への安全教育も重要です。火の取り扱いや消火器の使用方法についての指導は、事前の準備として欠かせません。さ

らに、施工現場内の火災リスクを最小限に抑えるため、作業環境の清掃や配慮も必要です。

施工現場での火災は、作業員だけでなく、周囲の人々や建物にも大きな被害を及ぼす可能性があります。

そのため、火災リスクの早期発見と適切な消火対策は、絶対に怠ってはいけません。施工現場を安全な場所にするため、火災予防には十分な注意が必要です。

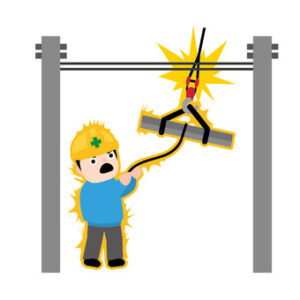

火災リスクの高い設備工事のポイント

設備工事現場における火災の発生リスクは

確実に排除すべきです。火災は財産の損失や人的被害を引き起こすだけでなく、工期の遅延や追加費用の発生などももたらします。

設備工事において特に火災リスクが高まるポイントを押さえておくことは重要です

。まず、電気系統の工事では、不適切な配線や断線、過負荷などが引火源となります。また、溶接や切断作業などの熱を伴う作業も火災リスクが高いです。

さらに、設備工事では建物の構造や使用環境に関する事前の調査が欠かせません。特に老朽化した建物や密閉空間での作業は、火災による被害が大きくなる可能性があります。

しっかりとした調査と適切な対策を行うことで、火災リスクを低減することができます。

工事現場における消火対策も重要です。適切な消火器の配置や救急箱の設置、緊急時の連絡先の確認など、万が一の火災発生時に迅速かつ的確に対応できる体制を整える必要があります。

設備工事の施工現場では、火災リスクの高いポイントを意識し、常に安全を第一に考えた作業を行う必要があります。

十分な準備や予防策を講じることで、火災の発生リスクを最小限に抑えることができます。

施工現場での火災対策の基本

施工現場では、建物の工事が行われているため、火災のリスクが常に存在します。そのため、適切な火災対策が重要となります。

まず、施工現場では発火源や引火源が多く存在するため、作業前にその確認を行うことが大切です。

電気の配線や使用する機械の点検を徹底し、不安な箇所は早急に修理や交換を行いましょう。

また、施工現場では作業移動や材料の運搬が頻繁に行われるため、これらの際には注意が必要です。火気を持っての移動や運搬は厳禁であり、溶接や切断作業の際には周囲を十分に確保し、

火花や火炎の飛散を防ぐ対策を行うことが必要です。

さらに、現場内には建物や材料に火災が発生した際に備えた避難経路や消火設備を設置することも重要です。

避難経路は常に明確に指示されており、消火器や消火栓は緊急時に素早く使用できる状態になっていることが求められます。

火災防止対策だけでなく、火災が起きた場合の対応策も充実させる必要があります。施工現場では職員の安全を最優先に考え、

火災発生時の適切な対応を確立しておくことが不可欠です。全員が火災報知器の鳴動や避難訓練に適切に対応できるよう、事前に研修や指導を行いましょう。

施工現場での火災対策は、安全・安心な作業環境を確保するために欠かせないものです。

リスクを事前に予測し、適切な予防策や対策を実施することで、火災の発生を最小限に抑えることができます。

遺憾な事故を未然に防ぐために、常に火災対策に注意を払いましょう。

消火訓練の実施がもたらすメリット

施工現場において火災の発生リスクを最小限に抑えるためには、徹底した消火対策が不可欠です。

その中でも、消火訓練の実施は非常に重要な要素です。

まず、消火訓練は現場の作業員に火災発生時の適切な対応方法や消火器の使い方を教える機会となります。

火災が発生した場合、鎮火までの時間が重要です。正しい消火器の使い方を知っている作業員は、迅速かつ的確に火災に対処することができます。

消火訓練を通じて、作業員の適切な行動パターンを身につけることができるため、火災の早期鎮火につながるのです。

さらに、消火訓練は危険を予防するための意識を高めることにも繋がります。

作業員が日頃から火災のリスクに対して敏感な状態で働くことができれば、異常を素早く察知し、事態を悪化させる前に適切な対処ができます。

そのため、火災の発生自体を未然に防ぐことにつながり、施工現場の安全性を向上させることができます。

また、消火訓練の実施は作業員の自信と安心感をもたらす効果もあります。

火災が発生した場合に冷静に対応できる作業員は、他の作業員にも安心感を与えることができます。

そのため、消火訓練を実施することで、作業現場全体の安全意識を高めることができます。信頼のおける作業現場であることは、顧客や関係者からの信頼を得る上でも大切な要素です。

消火訓練の実施により、火災の発生リスクを最小限に抑え、早期鎮火を実現するための適切な対応を行えるようにすることが重要です。

作業員の適切な行動パターンを身につけることで、施工現場全体の安全性を向上させることができます。

また、作業員の自信と安心感をもたらし、作業現場全体の安全意識を高めることもできます。消火訓練の実施は、火災対策の重要な一環であり、事前の準備として積極的に取り組むべきでしょう。